|

Der Standplatz ist die

Lebensversicherung einer Seilschaft - das A und O für eine entspannte

und sichere Klettertour. Dementsprechend viel Bedeutung wird dem

Standplatzbau beigemessen.

Am

Standplatz ist es wichtig, die Übersicht zu bewahren

Die

Ausgangssituation in Bezug auf Standplätze hat sich in den letzten

Jahren grundlegend verändert. Heute werden Standplätze fast immer an

mindestens einem Bohrhaken, meist sogar an zwei Bohrhaken eingerichtet.

Die wenigen Kletterer, die Routen mit schlechten Standplätzen

(geschlagenen Haken etc.) begehen, wissen in der Regel, was sie tun. In

letzter Zeit hat das Thema "Standplatz" wieder an Bedeutung

gewonnen.

Überall, wo zwei oder mehr Kletterer beisammensitzen, hört man sie darüber

diskutieren. Allerdings hat man den Eindruck, dass die Unsicherheit

zugenommen hat. Die jahrzehntelang propagierte klassische

Ausgleichsverankerung ist (laut DAV Panorama) tot.

Reihenschaltung, fixiertes Kräftedreieck, Reihenschaltung mit Kräfteverteilung

und die "Krake" treten an deren Stelle. Und schaffen bei dem

"normal" ambitionierten Kletterer viel Verwirrung.

Deshalb wollen wir aufzeigen, welche Standplatz- und Sicherungstechniken

für die unterschiedlichen Situationen empfehlenswert sind, die der

Durchschnittskletterer vorfindet.

Die

Problemstellung

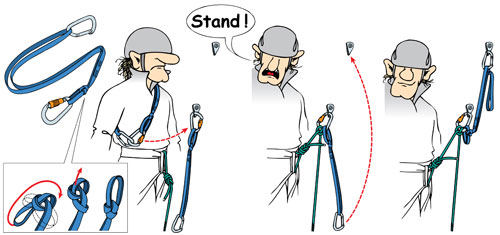

Eine

Reihenschaltung mit einer Pro-Forma-Exe im oberen Haken des

Standplatzes.

Die

klassische Ausgleichsverankerung sollte eine (möglichst) gleichmäßige

Kraftverteilung auf die Fixpunkte bewirken. Die ist vor allem vom

Winkel, der sich aus der Position der Fixpunkte ergibt, abhängig. Je

kleiner der Winkel (in Grad) desto besser die Kraftverteilung. Ab einem

Winkel von über 60 Grad wird die Kraftverteilung zunehmend ungünstiger.

Messungen der DAV-Sicherheitsforschung haben jetzt ergeben, dass die

Kraftverteilung bei der klassischen Ausgleichsverankerung aber nicht so

optimal ausfällt, wie man bisher gedacht hat (wegen Reibungsverlusten

etc.).

Darüber hinaus hat dieser Standplatzaufbau einen riesen Nachteil: Beim

Versagen eines Fixpunktes kann es (je nach Aufbau) einen zusätzlichen

Krafteintrag auf den/die verbleibenden Fixpunkt(e) geben, weil eine Ecke

der Ausgleichsverankerung absackt.

Andere Standplatzaufbauten haben eine etwas schlechtere Kraftverteilung

auf die Fixpunkte (laut DAV-Sicherheitsforschung), aber nicht den

Nachteil des Absackens bei Ausbruch eines Fixpunktes. Da heutzutage aber

(wie oben erwähnt) häufig an Routen geklettert wird, die über einen

oder mehrere zuverlässige Fixpunkte (Bohr- oder Klebehaken) am

Standplatz verfügen, stellt sich das Problem des Versagens nicht in der

Weise.

Es gilt vielmehr, eine einfache und funktionelle Verbindung der (guten)

Fixpunkte herzustellen. Die muss so geartet sein, dass sie jedem

Kletterer einleuchtet. Und dies ist die Reihenschaltung. Mit etwas Übung

ist eine Reihenschaltung an zwei Fixpunkten ebenso schnell gemacht wie

früher eine Ausgleichsverankerung.

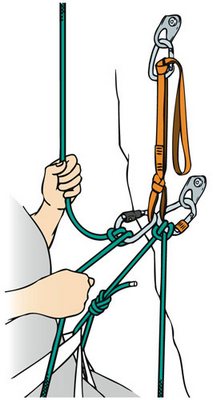

Der

doppelte Bulin. Vorteil: das Schlingenauge, in dem die

Kameradensicherung hängt, ist doppelt

.

Auch

die Hersteller haben reagiert und bieten inzwischen vorgefertigte

Reihenschaltungsschlingen an (Edelrid, Mammut), mit denen der Aufbau und

die Sicherung noch mal vereinfacht werden.

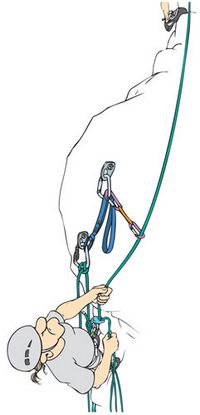

Die Partnersicherung

Ist der Standplatz aufgebaut, muss die Partnersicherung installiert

werden. Dabei unterscheiden wir grundlegend zwischen der Sicherung des

Nachsteigers und der des Vorsteigers. Die Sicherung des Nachsteigers ist

einfach und klar, sie erfolgt über den Zentralpunkt und in aller Regel

mit Platte. Interessant wird es bei der Sicherung des Vorsteigers.

Reihenschaltung

mit der Sicherung des Vorsteigers über dem Zentralpunkt.

In

den letzten Jahren war es bei gut abgesicherten Routen Usus, den

Vorsteiger über Körper zu sichern. Mit dem Vorteil, eine komfortable,

gut zu handhabende und dynamische Sicherung zu haben.

Wichtig dabei: Um dem Sichernden nicht in den Gurt zu stürzen, wurde

unmittelbar am Standplatz die erste Zwischensicherung eingehängt (die

sogenannte Pro-forma-Exe), entweder in den Zentralpunkt oder in den

oberen Fixpunkt des Standplatzes.

Nachteil

Auf

die Zwischensicherung wirkt die 2,5-fache Kraft, die auf den Standplatz

wirkt. Somit wird bei dieser Art der ersten Zwischensicherung ein

Fixpunkt des Standplatzes (oder der ganze Standplatz) im Sturzfall

extrem belastet, zumindest bis die zweite Sicherung eingehängt ist.

Da wir aber davon ausgehen, zwei solide Fixpunkte (Bohr- bzw.

Klebehaken) zu haben, stellt das bei Bohrhaken- Standplätzen kein

Problem dar.

Die zweite Möglichkeit ist die, über den Zentralpunkt zu sichern. Das

ist weniger komfortabel, auch stellt sich die Frage des geeigneten

Sicherungsgerätes mehr als bei der Körpersicherung, und bei einem

Sturz wirkt die Fixpunktsicherung

Vorteil ist, dass für den Sicherer die Gefahr, zur Wand gerissen zu

werden, geringer ist.

Fazit

Die

einzig richtige Methode beim Aufbau von Standplätzen gibt es nicht.

Wichtig ist, dass man das System und die Problematik versteht und dann

das nötige Wissen mitbringt und situativ auf die Problemstellung

anwenden kann.

|